山方石之助(香峰)没後90年

山方宗家は藤原鎌足公を祖とする藤原氏の末流に高藤流の支流高藤の末裔重房が丹波国何鹿郡上杉庄を領し上杉氏と称し、足利将軍に任へて関束管領家となり族の憲利は美濃国山方郡を領して始めて山方氏と称しました。(山方城の案内文より抜粋)

当時の状況

初代当主山方憲利からかぞえて十九代山方志摩守(祐利)の時世、戊辰戦争が明治二年(1869年)に終結し、版籍奉還がなされると、秋田藩主の佐竹義堯が秋田藩知事に任命され、

(参考:佐竹義堯)家老であった山方志摩守(祐利)は参政となり活躍、明治四年(1871年)廃藩置県で秋田県が置かれることになりました。(明治四年七月十四日)

明治十七年佐竹義堯公死去の後、明治二十四年山方志摩守(祐利)が死去、その時には既に第二十代当主石之助が家督を相続しておりましたが世の中は大きく変わっていました。

石之助は考証の学に精しく、詩文にもすぐれていましたので、明治二十九年(1896年)秋田県にて起こった陸羽地震

の被害状況を現地調査し、秋田震災救済会の協力にて翌年十月『秋田震災誌』等数多くの書を世に送り出しております。

しかしながら、家庭では後継者たる男子には恵まれず、10歳下の弟鐡之助を山方宗家の当主にするつもりで教育しましたが、明治三十五年鐡之助25歳の時、山方宗家の強い反対にあいながら当時としては珍しく、他家の娘と結婚、養子入りするということが起こりました。

鐵之助の養子入りについては、後継者たる男子を得ることを目的とした両家の跡取り問題があり、両家の話し合いの結果、鐡之助に二人目の男子が生まれたら山方宗家の後継者にするとの約束が取り成されました。

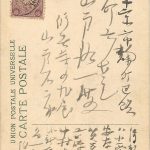

明治三十七年(1904年)十月、後継者の解決がつかないまま、石之助は東京府知事の要請にて嘱託として小笠原島ヘ出航、同年十一月に帰京し、東京の屋敷にて19ヶ月を用して『小笠原島誌』(明治三十九年十月)を編算出版いたしました。

参考:

山方香峰著『読書便覧』實業之日本社、明治三十九年八月

山方香峰著『世界人豪の片影』實業之日本社、明治三十九年十一月

山方香峰著『新武士道』實業之日本社、明治四十一年四月(序文を新渡辺稲造先生)

(山方香峰は山方石之助の号)

大正三年(1914年)4月、鐡之助に今度こそ男子と期待されて生まれてきたのは女子(私たちの母)のため、山方宗家に入る事はなく、結果として長男以外の男子は生まれず、山方宗家は後継者たる男子を得ることがかないませんでした。

山方志摩守(祐利)の妻と石之助もこの時点をもって山方宗家の断絶を覚悟したようです。

歴史ある山方宗家の後々を考え悩みながらも石之助は果敢にも大正七年(1918年)久原鉱業株式会社の嘱託として「日立鉱山誌」の執筆を開始したものの財閥の解体により、この書は未完となり、直筆の書が現在我が家に保管されております。

大正十年(1921年)、山方宗家を守ってきた参政山方志摩守(祐利)の妻(私達にとりましては祖母)が他界し、鐡之助は山方宗家に伝わる品々を受け取り秋田に帰ってきました。

大正十一年(1922年)十月二十七日、後継者が決まらぬまま石之助が病没、山方宗家は絶家しました。

石之助の死後

鐡之助は『自分が親と兄の云う事を聞いていれば、千三百年続いていた山方宗家は亡くならずに済んだ事、若気の至りとはいえ、両親始め兄上ご先祖様、分家の方々に迷惑をかけ申し訳ない』と日々悩み苦しみ、悶々として兄石之助の死去から2ヶ月後の日付も同じく十二月二十七日に45才の若さで亡くなりました。

その後、残された鐡之助の家族は兄石之助の生前の奨めもあり、秋田から東京に出てまいりましたが、大正十三年関東大震災の翌年でしたので今までにしたことのない苦労をしたようです。

昭和二十年五月東京への大空襲にてほとんどの財産と山方宗家から伝わった家宝も無くなりましたが、実家の仏壇には「山方宗家先祖代々」と奉られていましたので私達もいつも手を合わせておりました。

山方宗家子孫へのインタビューから

私達の母は利発で度胸も良かった為、祖父鐵之助は大変可愛がって育て「男の子であったなら」と何度も何度も言っていたそうです。

また、山方宗家の事、武士の誇り、兄石之助の話をきかせたそうです。

平成七年、鐡之助の娘(私たちの母)が亡くなり、遣言にて『山方宗家の事を調べて欲しい。貴女達の代で調べなければ永久に分からなくなるし、父鐵之助の思いと山方宗家のご両親又兄上様のお墓参りをして欲しい』と言われました。

平成二十四年、春と秋二度にわたり、念願であったご先祖様のお墓参りをさせていただき、ご住職様にお寺秘蔵の品々を見せていただきました。

又前後して今年奈良国立博物館にて第64回正倉院展が開催されて日本の最古の戸籍の一つである大宝二年(702年)御野国山方郡三井田里戸籍が展示されました。その地が山方を名乗った最初の地と分かり、何十代のご先祖がその思いと意志を受け継がれている事を実感いたしました。

山方宗家は絶家いたしましたが、母の遣言のごとく、その思いと意志は子孫に受けつがれ、私たちも身を律して家系の誇りを守り代々の子孫に伝えて行きたいと思います。

沢山の方々のご協力にて山方宗家の長き歴史を平成の時代迄継ぐ事が出来まして感謝いたしております。

(山方宗家子孫)