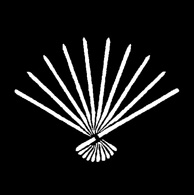

山方家の家紋は扇の十本骨。

分家の紋は、その周りに丸やその他を配すことになっている。

事の起こりは、元和(1615年)元年、第7代当主、山方能登守重泰が藩候に従い、大坂夏の陣に出陣した際、戦功があり、その時の主候(佐竹家では、第19代当主佐竹義宣)が褒美として 『(左の佐竹氏家紋である)その紋所五本骨に日の丸の扇中半分を使わそう。地紙が欲しいか骨が欲しいか』

『(左の佐竹氏家紋である)その紋所五本骨に日の丸の扇中半分を使わそう。地紙が欲しいか骨が欲しいか』

と仰せられた際に、重泰は即座に「では骨を頂戴仕る」と申し上げ、この五本骨の紋を用いていたが、後になって五本骨では(主君に対し)勿体ないと十本骨に改めたもの。とされる。

(地紙ではなく)骨をと望んだのには、

外観よりも内実を採るの意を遇したので、これが代々山方氏の家風となったとされている。

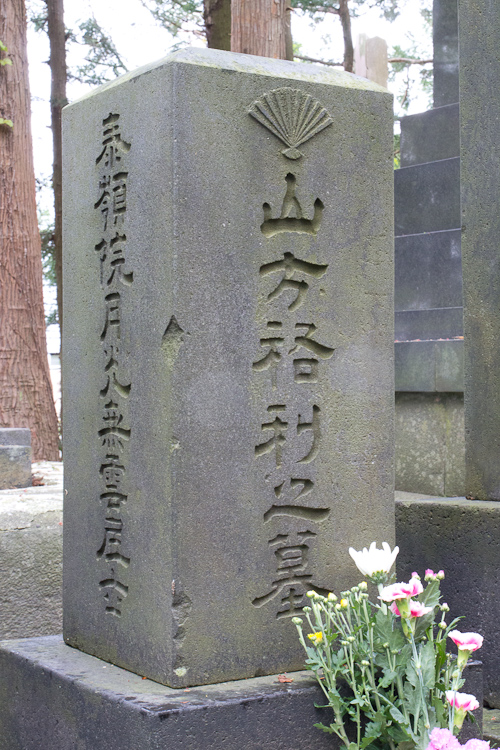

左の写真は、代19代当主山方志摩守祐利の墓であるが、しっかりと扇の十本骨が印されている。

明治四年の廃藩置県の際、佐竹藩主は知事となり、家老山方志摩守はその下の参政となり県の為に尽くしたと言われている。