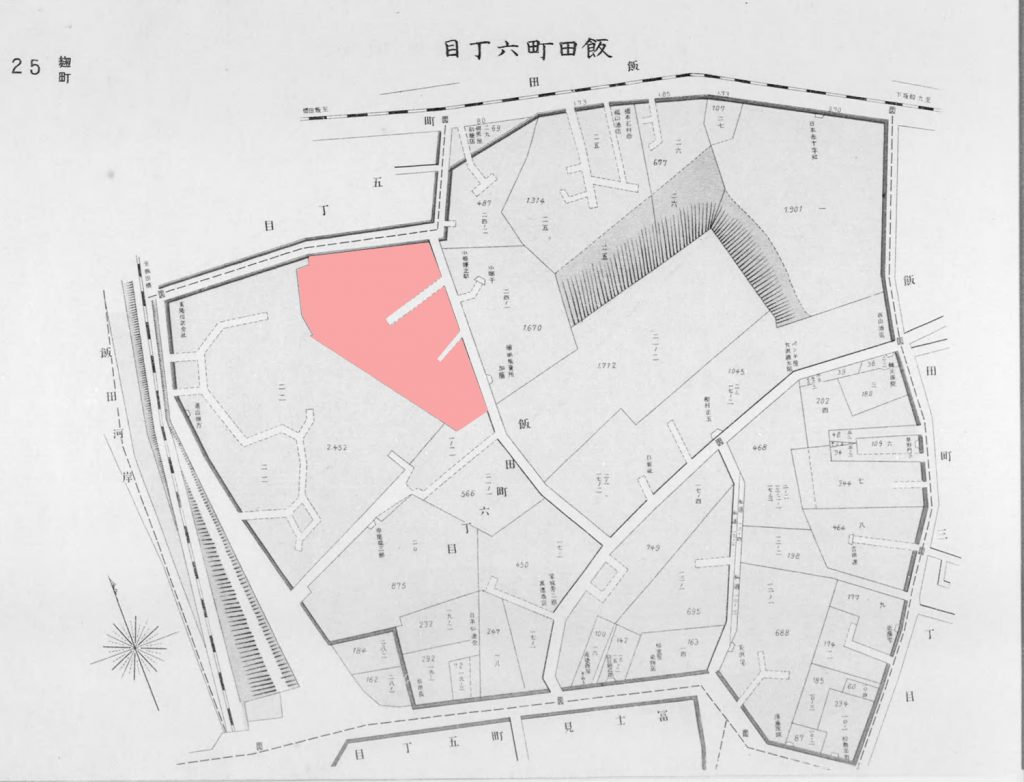

1911年(明治四十四年)4月、山方石之助は秋田育英館主事の就任に伴い、同館のある麹町区飯田町6-23に転居(地図中色がついている箇所)。

同館は秋田県人倶楽部も兼ねており、以降10年間旧藩師弟の教育に貢献してきました。

1912年(大正元年)の古地図

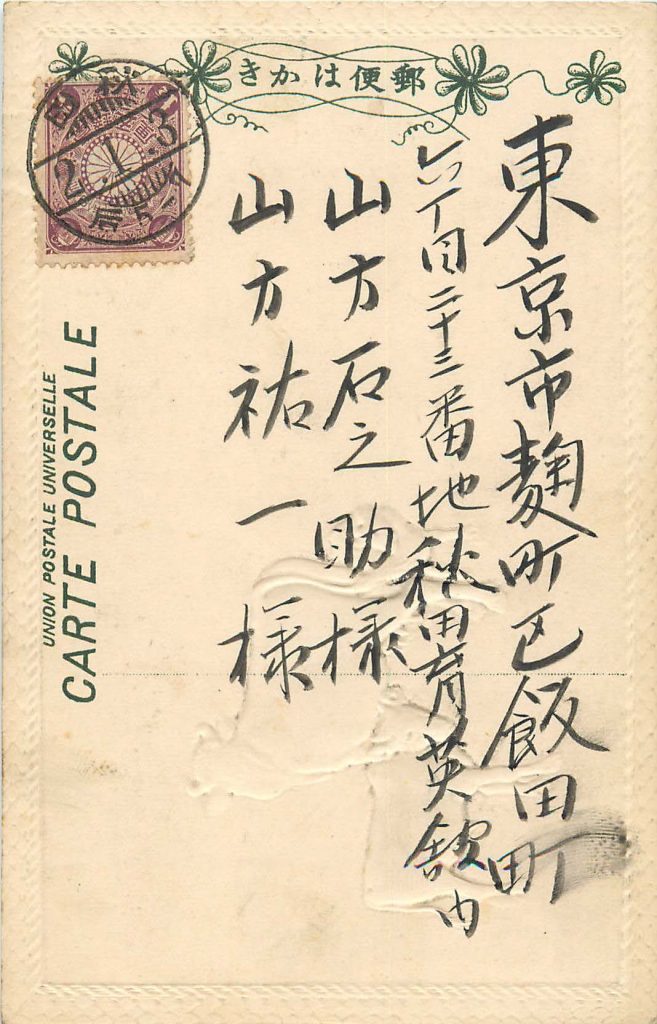

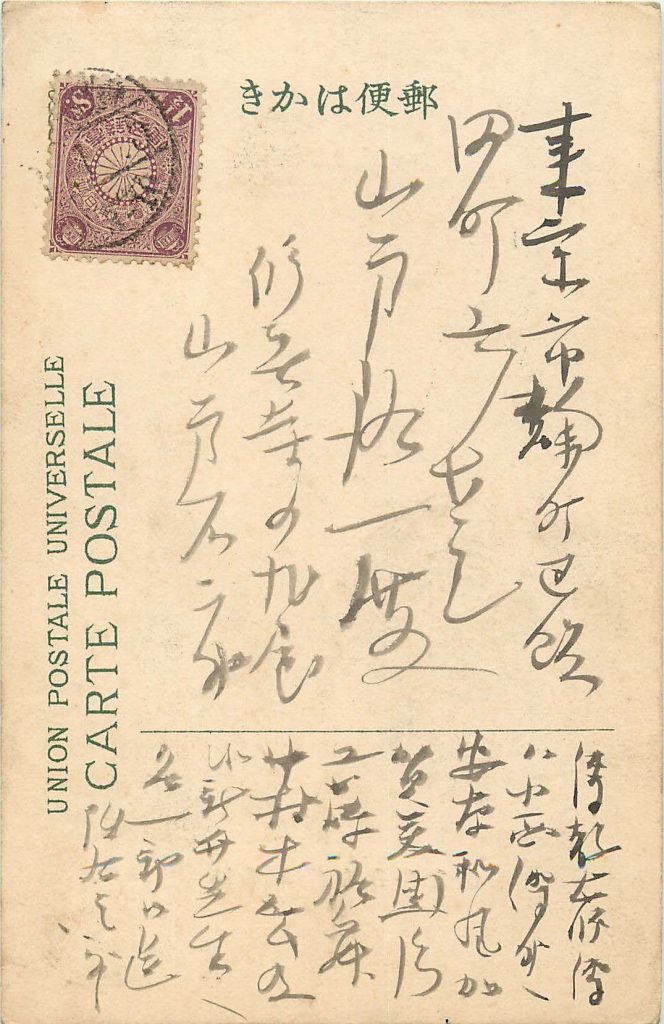

実弟鐵之助からの葉書

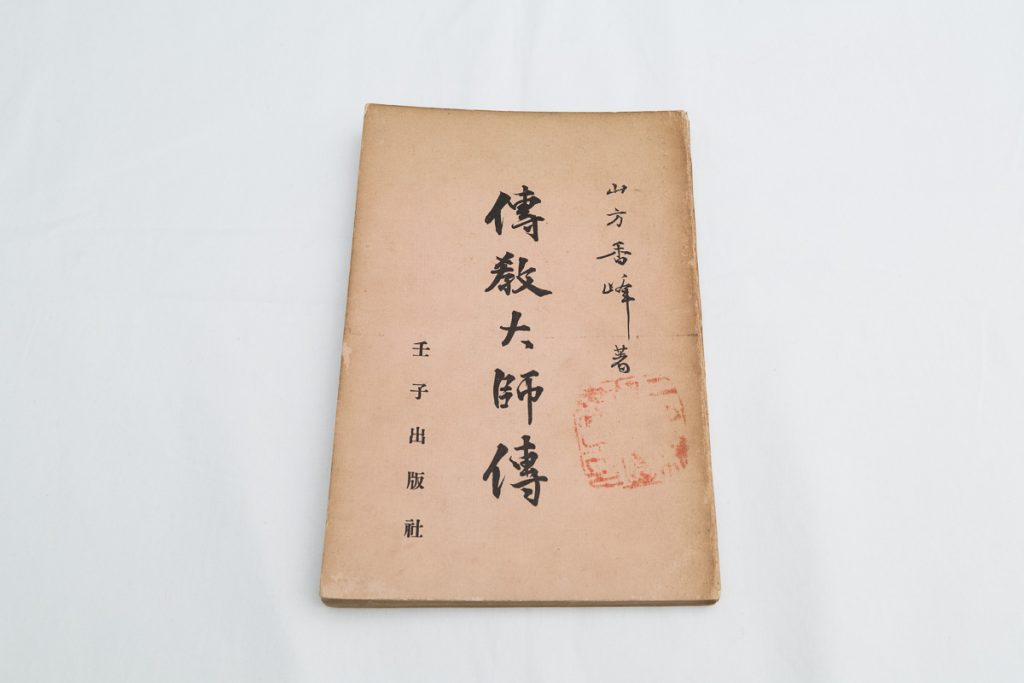

伝教大師伝

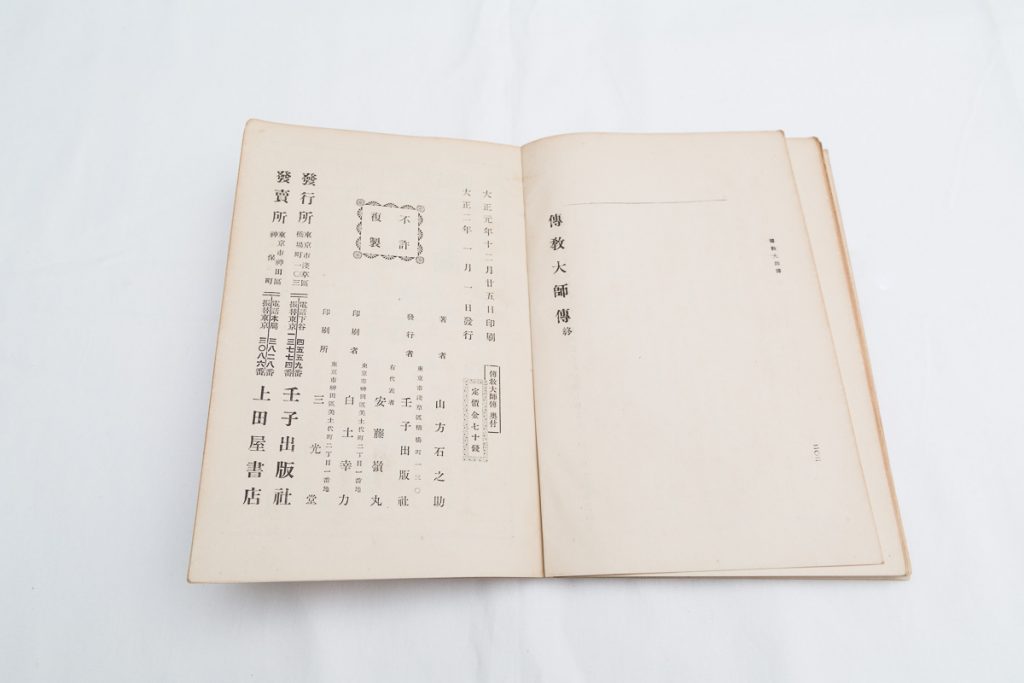

1913年(大正二年)、最後の書となる『伝教大師伝』を発行。

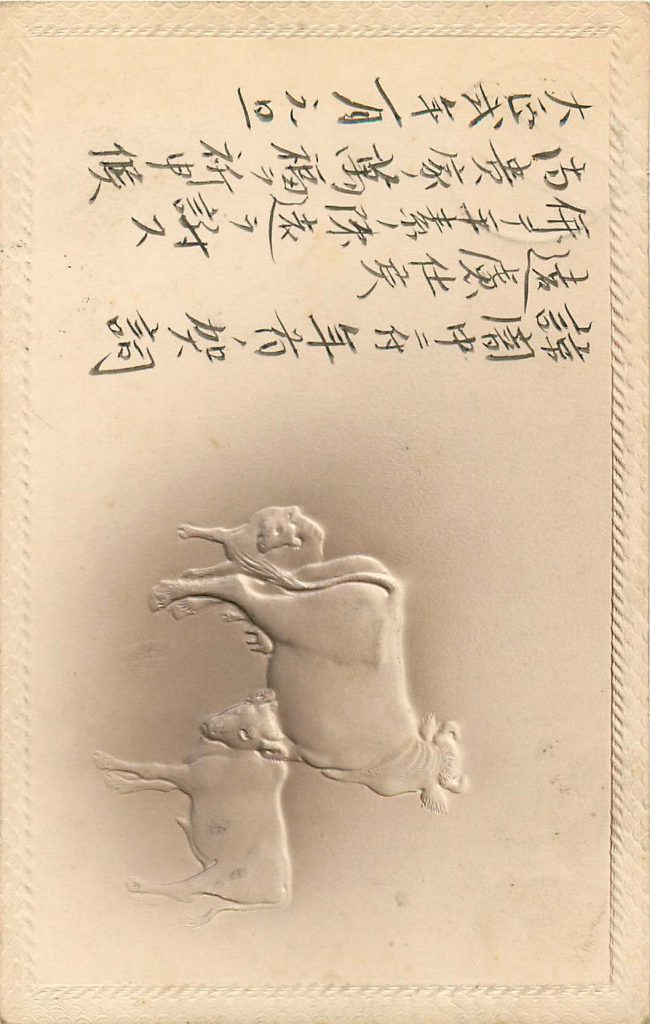

翌年1914年(大正三年)の正月に、旅先の修善寺から家族に宛て、『伝教大師伝』を親交のあった安藤和風・中村木公他数名の知合いに送って欲しい旨の直筆の葉書を送っている。

秋田育英館について

秋田育英館は、1897年(明治三十年)佐竹義生公の主唱により募金が行われ、1900年(明治三十三年)財団法人として設立されたものの、1923年(大正12年)秋田育英館関東大震災により焼失。

現在は秋田県育英会として世田谷区にて、秋田県の人材育成に寄与することを目的に、奨学金の貸与を継続しています。

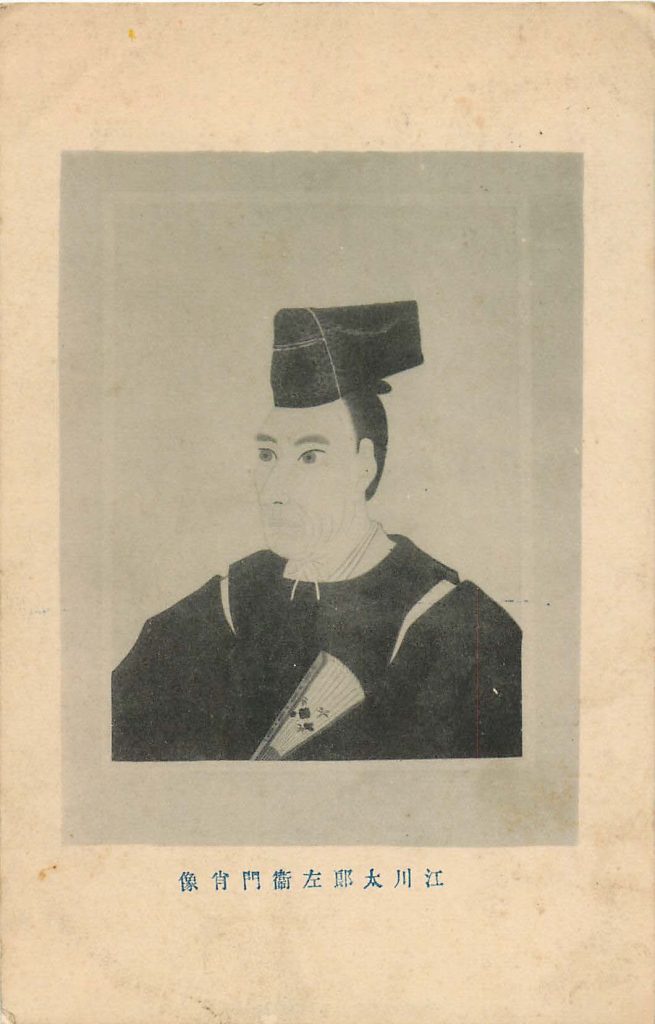

伝教大師とは

伝教大師とは、平安時代の僧、最澄(さいちょう)の事をいう。

最澄(さいちょう)は、平安時代の僧。日本の天台宗の開祖である。近江国(滋賀県)滋賀郡古市郷(現在の大津市)に生れ、俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生年に関しては天平神護2年(766年)説も存在する。

先祖は後漢の孝献帝に連なる(真偽は不明)といわれる登萬貴王(とまきおう)なる人物で、応神天皇の時代に日本に渡来したといわれている。

中国に渡って仏教を学び、帰国後、比叡山延暦寺を建てて天台宗の開祖となった。866年(貞観8年)、清和天皇より伝教大師(でんぎょうだいし)の諡号が贈られた。日本で初めての大師号である。以後「伝教大師最澄」と称される。

wikipedia 最澄